في Dox Box... أوديب ليس فلسطينيّاً

2012/07/04

زياد عبد الله - الأخبار

في السينما العربيّة، يمتزج الوثائقي بالروائي. يخرج بلغة سردية خاصة. يوثق ويسرد، مازجاً الشخصي بالتاريخي من خلال استثمار للقطات

حميمة ولإيقاع الشخصيات. يمكن الخروج بهذه الخلاصة من خلال تيمة «الأب» التي تمثّل قاسماً مشتركاً بين فيلمين وثائقيين عرضا أخيراً في «أيام سينما الواقع Dox Box» في دمشق.

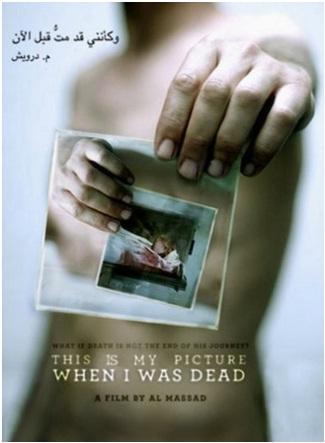

الفيلم الأول لمحمود مسّاد بعنوان «هذه صورتي وأنا ميت» عن الأب المقتول، والابن شاهد على اغتياله ولم يتجاوز الرابعة من عمره. الفيلم

الثاني هو «أبي من حيفا» لعمر الشرقاوي الذي يحوّل العلاقة الشائكة بين الأب والابن إلى تعقب لأطياف حيفا وآثارها على ثلوج كوبنهاغن. مع

كل عمل للمخرج الأردني المقيم في هولندا محمود مسّاد، هناك ما يدفعنا إلى توقّع مقترح جديد. نجده يوثّق هذه المرة لاغتيال القيادي

الفلسطيني مأمون مريش على يد الموساد الإسرائيلي. وطريقة تقديم مسّاد لموضوعه، هي التي تضعنا أمام فيلم فريد، بدءاً بعنوانه: «هذه

صورتي وأنا ميت». يتمحور الفيلم حول ابن مأمون مريش، أي بشير مريش الذي كان بحكم الميت لدى اغتيال والده في أثينا عام 1983. كان

جالساً في حضنه حين أطلق القاتل النار، وقد تناقلت وسائل الإعلام نبأ وفاته مع والده وكان في الرابعة من عمره. سيبني الفيلم صورةً لبشير

بوصفه ممن كانوا بحكم الأموات، رغم أنّه أصبح اليوم في التاسعة والعشرين

منذ بدايته، يعقد الشريط اتفاقاً مبدئياً مع المشاهد، سرعان ما تتّضح معالمه حين نصل إلى النهاية. فالتشكيل البصري للقنابل العنقودية التي

ألقيت على غزة في عملية «الرصاص المصهور»، برفقة موسيقى عيد الميلاد، سيقودنا إلى ما صارت إليه أحلام مأمون مريش. يصير ابنه بشير

الجسر بين البداية والنهاية، إذ ينبش تاريخ والده النضالي من خلال ما بقي من أصدقائه. يكتشف كيف كان المخطط الرئيسي لعملية دلال

المغربي، ويتعقّب قصصاً عن طفولته وشبابه ونزعته التمردية. يصير ماضي الأب على اتصال مباشر مع حاضر الابن الذي يعمل في شركة علاقات

عامة ويرسم رسوماً كاريكاتورية تمنع في أحيان كثيرة. يكتشف أنّ والده ـــــ ويا للمفارقة ـــــ سمّاه باسم بشير الجميّل، لكون الأخير أطلق سراح

مأمون بعد أسره في حرب «الكتائب» مع الفلسطينيين! يعود ويتكرّر معكوساً حين أطلق مأمون مريش سراح بشير الجميّل لدى أسره لدى «فتح»

تمرّ هذه التفاصيل بحرفية عالية، وتوظف أدوات السرد الوثائقية في سياقات متعدّدة، وسط رهان فنّي على تنقّلات بشير في محيطه. نسمع

بعض المعطيات على سبيل المثال على لسان الدكتور المعالج لبشير، وهو في الوقت نفسه من أصدقاء والده. في موضع آخر، تكون زيارته

لقيادي فلسطيني محمّلة بحوار مفصلي. كلّ ذلك إلى أن يبلغ الفيلم لحظة الاقتتال الفلسطيني ـــــ الفلسطيني بين «حماس» و«فتح». كأنّ

المخرج يقول لنا، بعد كل ما شاهدناه وسمعناه عن مأمون مريش، هذا ما وصلت إليه القضية الفلسطينية! ما دفع من أجله مأمون مريش دمه

ثمناً له، يصل إلى قمة العبث والعدمية، بعد تهاوي الأحلام الثورية الكبرى التي يجسّدها جيل مأمون مريش وأبو جهاد، وآخرين يرد ذكرهم في

سياق هذا الفيلم المميّز

تماماً كما في «هذه صورتي وأنا ميت»، فإن تجليات الأب وامتزاج الشخصي بالتاريخي، يحضر بقوة في فيلم «أبي من حيفا» للمخرج

الفلسطيني/ الدنماركي عمر الشرقاوي. ولعلّ العنوان هو الجملة الناظمة لتلك العلاقة الشائكة بين الشرقاوي ووالده. علاقة تستند إلى مفصل

تاريخي معمم، ما دام الموضوع يتعلّق بأجيال فلسطينيّة ولدت وعاشت في المنفى، ولم تر فلسطين لمرة واحدة. عمر الشرقاوي واحد من هؤلاء،

يقتله الفضول لمعرفة ماضي والده المأزوم، وآثار ذلك على جسده من خلال التشوهات التي لحقت بأطرافه حين كان مقاتلاً في صفوف الثورة

الفلسطينية، قبل أن يأتي إلى الدنمارك ويتزوج دنماركية، وينجب عمر وهو أكبر أبنائه

فيلم عمر الشرقاوي مصنوع بإيقاع سريع ومتواتر، له أن يتناغم مع الدوّامة القابعة في أعماق الأب وذاكرته. اللقطات غالباً ما تكون قريبة، وقريبة

جداً. شخصية الأب منير الشرقاوي ثرية، يواجه الكاميرا بانسجام تام مع ما يقوله. ثمّ إنّ المادة الوثائقية المكونة من الصور وأدوات أخرى، تدخل

نسيج الفيلم في سياق روائي، وعلى شيء من «الفلاش باك»، وفي بنية مونتاجية تجعل إيقاع الفيلم قادراً على أخذنا إلى حياة الأب والابن

وعلاقتهما. كذلك تضيء على المشاعر المتضاربة والمتصارعة المتأتية من قلق الأب من العودة إلى حيفا، وحياته في الدنمارك، من خلال آرائه

حول القضية الفلسطينية وما وصلت إليه اليوم. نسمعه في دمشق يقول «فلسطين لن تموت، ولدتني ودخلت في غيبوبة الآن... ستستيقظ

منها». يتنقّل الفيلم بين الدنمارك وسوريا وصولاً إلى فلسطين. ويتمكن الأب من دخول حيفا بجواز سفره الدنماركي. لقد جعلنا الفيلم نعيش قلقه

ومشاعره، قبل أن يصل إلى بيته الذي هجّر منه منذ 62 عاماً

EtaBits Syria

EtaBits Syria