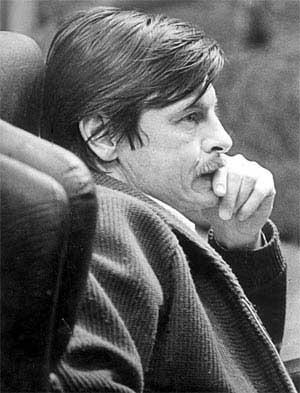

أندريه تاركوفسكي لا يزال منجماً من الأفكار

2012/07/04

محمد رضا – دار الخليج

هذا العام هو الثلاثون على رحيل المخرج الروسي العبقري أندريه تاركوسكي . ولا يزال فقط علامة فارقة في تاريخ السينما، بل إن أعماله لا تزال مطروحة في ميدان الحديث

عن الإبداعات الفنية التي لا مجال لإنكارها . وهي حبلى دائماً بالأطروحات . إحدى هذه الأطروحات موقفه الإيجابي من الأديان (من دون تفرقة) على أساس أنها روحانيات إنسانية ضرورية . هذا في الوقت الذي كانت فيه مثل هذه المواضيع ممنوعة في الاتحاد السوفييتي آنذاك

في فيلمه الرائع “أندريه روبلوف” قام المخرج برسم ملامح العلاقة المزدوجة بين صانع أيقونات وربّه وبينه وبين واقعه . على جانبي هذه العلاقة بسط تاركوسكي التاريخ كما

لو كان سهلاً شاسعاً ممتداً نرى منه التعاضد والتناقض بين الدين والفرد، كما بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وإذ تتابع أحداثه المشغولة بصرياً بثراء لم يكرره

سواه، يرتفع صوت الروح على ما عداه . حينها فقط ندرك أن الفيلم ليس دينياً، بل إنسانياً لأنه إذا ما كان الدين، بأبسط مفاهيمه، هو العلاقة الخاصّة بين الإنسان وخالقه

التي لا تعرف المتاجرة والمنفعة أو ما أضافه البعض بمحض اختياره إلى تلك العلاقة، فإن ما تنضح به تلك العلاقة يخرج عن الخاص إلى العام . تلك اللقطات المنصبّة على

الماء في فيلم تاركوسكي (وفي كل أفلامه) هي، في عرف غير مناقض، تتماثل مع كل ما نعرفه دينياً وعلمياً عن أهمية الماء وتكوينه للذات كما للحياة على وجه الأرض .

في ذلك، فإن هدف تاركوسكي كان التعبير عن مكانة الماء في الحياة، فنجد كل أبطاله في كل أفلامه من دون استثناء وهي إما ترقب المطر أو ترقب النهر أو تجد نفسها وسط شلال من الماء في ظرف غير متوقّع . وفي الكثير من الحالات نراها تنظر إلى الماء في إمعان واحترام، تماماً كالكاميرا التي تسبح فوق تلك المياه في حب واضح

نجد هذا في “أندريه روبلوف” حيث تتابع الكاميرا رحلة صانع الأيقونات الباحثة عن سبيل بث روح الإيمان في أجواء من الحروب بين فرقاء القرن الخامس عشر، ونجده في

“سولاريس” (197) حين يقف بطله الملاح في بستان والده ينظر إلى الطبيعة والماء وذلك قبل انهمار المطر . والمثير للاهتمام القدر الكبير من العاطفة حيال الطبيعة التي

يشعر بها بطل الفيلم ثم القدر الكبير من البرودة العاطفية التي سيشعر بها في الفضاء . الماء موجود في “المرآة” على أكثر من شاكلة ربما أكثرها لفتاً للاهتمام تلك الرؤية التي يعايشها بطل الفيلم حين يجد نفسه في غرفة ينسكب الماء متسللاً من جدرانها، وفي مشهد ممطر آخر .

أما في “التضحية” (1987) فيكفي ذلك المشهد الدال في مطلع الفيلم ونهايته: الأب وابنه يزرعان شجرة بالقرب من نهر ماء . في نهاية الفيلم نجد الشجرة قد نمت وها هو الابن مستلقٍ تحتها ينظر إلى أغصانها المظلّة

الماء إذاً مجاز مهم في أعماله تنشد الربط بين معالم الروح والحياة والدين . وليس هناك أقرب إلى هذا المنحى مما ورد في فيلم أندريه تاركوسكي “المقتفي” . إنه الأمثل

من نواحٍ عديدة . حتى من أي فيلم أنجزه السويدي إنغمار برغمَن الذي تمحورت العديد من أفلامه حول الفكرة الروحية وتأثيراتها في شخصياته . في “المقتفي” لدينا ثلاث

شخصيات فقط لمعظم أحداث الفيلم: العالم (نيكولاي غرينكو) وهو غير مؤمن، والمثقّف (أناتولي سولونيتسن) وهو أيضاً غير مؤمن، و”المقتفي” أو الدليل الذي يتسلل بهما

إلى داخل المنطقة الممنوعة (منطقة العقل المحظورة) للوصول إلى حيث تكمن الغرفة . هناك، يؤكد المقتفي الأقل من رفيقيه مكانة اجتماعية أو ثقافية، كل ما يطلبه المرء

بإيمان يتحقق . لاحقاً، وفي غضون رحلة زاخرة بالأطروحات يتأكد للمقتفي أن صاحبيه في الرحلة جاءا للفضول وليس للقناعة . يقول لهما العبارة التي تبقى في صلب المعنى الشامل للفيلم بأسره:

“إذا كنتما لا تؤمنان بشيء، كيف تستطيعان الإيمان بالله”؟

سيحتاج “المقتفي” إلى كتاب وليس إلى صفحات لشرحه لقطات وجماليات وروحانيات، لكن هذا الفيلم، النادر، هو أحد الأسباب التي تُحيل الإنسان إلى القيمة الدينية أكثر

مما تطلب منه التديّن . والمرء لا يمكن له أن يكون متديّناً إذا لم يكن قادراً على استحواذ القيمة الدينية . تلك المعنية لا بمجرّد الإيمان بالنبي الذي يتّبعه، وليس بالسير على خطى الأسلاف فقط، بل بالحاجة القصوى للروح البشرية في تعاملها مع الذات والعالم لأن تستمد دينها من قيمة هي أعلى من الدين ذاته، هي القيمة الإلهية بحد ذاتها

EtaBits Syria

EtaBits Syria